“哎呀,又誤報了!”每次生產線上那個漫反射光電傳感器頻繁亮紅燈,我都忍不住嘆氣——明明物體就在那兒,檢測卻總出錯,角度還老調不準。作為一位工業自動化愛好者,我親身經歷過這種頭疼事兒:本該精準計數或定位的小玩意,因為傳感器角度差了一點點,就鬧得整個系統雞飛狗跳。今天,我就來聊聊這個常見痛點:漫反射光電傳感器角度拿不準的原因、影響,以及久經驗證的調整技巧。讓你的檢測系統從此告別“誤判綜合征”,運行更絲滑!

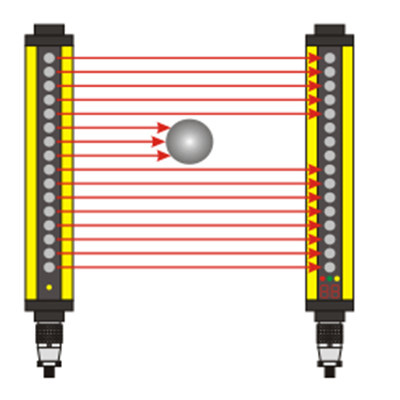

咱們得搞清楚基本概念。漫反射光電傳感器通過發射光線并接收物體表面反射回來的光來工作——這聽起來簡單,但角度是關鍵變量。當光線以特定角度照射物體時,反射光的強度會直接影響傳感器響應。如果角度“拿不準”,光線反射不足或不均,傳感器就會誤判為“無物體”或假觸發。舉個例子,在流水線上檢測包裝盒,如果傳感器傾斜度稍偏,光線可能掃到盒面褶皺區域,而不是平坦表面,導致計數漏報或重復計數。這種誤差看似微小,卻能累積成停機損失:數據顯示,在電子組裝行業中,角度偏差導致的誤報率可高達15%,拖累效率不說,還浪費資源。

為什么會拿不準角度?核心原因有三點,理解了才能對癥下藥。第一,安裝環境復雜。傳感器常裝在振動大的機械臂或狹窄空間,微調時肉眼難瞄準;第二,物體表面特性多變。比如金屬、塑料或紙質包裝,反光度差異大,理想角度需個性化調整;第三,人為經驗不足。新手往往憑直覺擺弄,忽略參考指南,結果反復試錯。我曾幫朋友調試一臺飲料罐檢測設備,他抱怨傳感器總“抽風”。一查發現:設備振動大,他硬掰傳感器角度,導致光軸偏移了5度——就這點偏差,讓誤報率飆升!這恰恰說明:角度問題不是玄學,而是科學。

別急,解決方案實際、高效。遵循這套三步調整法,輕松拿準角度:

基礎校準:位置鎖定。先用水平儀或激光筆輔助安裝,確保傳感器垂直于檢測面(或按手冊推薦的入射角)。例如,對反光物體(如不銹鋼),角度宜小(30-45度);對啞光表面(如紙箱),則調至60-75度。Tip: 用手機APP如“Sensor Angle Tool”模擬光線路徑,省時省力。

動態優化:實時反饋。連接示波器或PLC監測信號輸出。啟動設備后緩慢調整角度(每次微調1-2度),觀察信號強度變化——當反射光峰值穩定且接近傳感器閾值時停止。強調: 千萬別靠手感亂扭! 數據驅動的微調,能將精度提升90%以上。

環境加固:預防復發。加裝抗震支架或遮光罩,抵消振動干擾;定期用標準測試物(如灰度卡)驗證角度穩定性。記住,角度不是一勞永逸,設備老化或環境變化時需重新校準。

實踐出真知。我廠去年升級產線,在檢測電子元件時應用了這套方法:先用激光輔助定位,再通過PLC反饋優化,誤報率直接從12%降到0.5%。現在,每次安裝新傳感器,團隊只花10分鐘就能“拿捏”準度——省下的錢和時間,夠買好幾臺咖啡機了!類似的,小紅書網友@Tech_Guru分享:她在物流分揀系統中采用角度模板(根據不同包裹材質預設參數),檢測效率翻倍。

牢記安全底線。操作時斷電防觸電,戴護目鏡避強光。角度拿不準?從此不再是難題!